“Sono diventato un numero, il 19037”

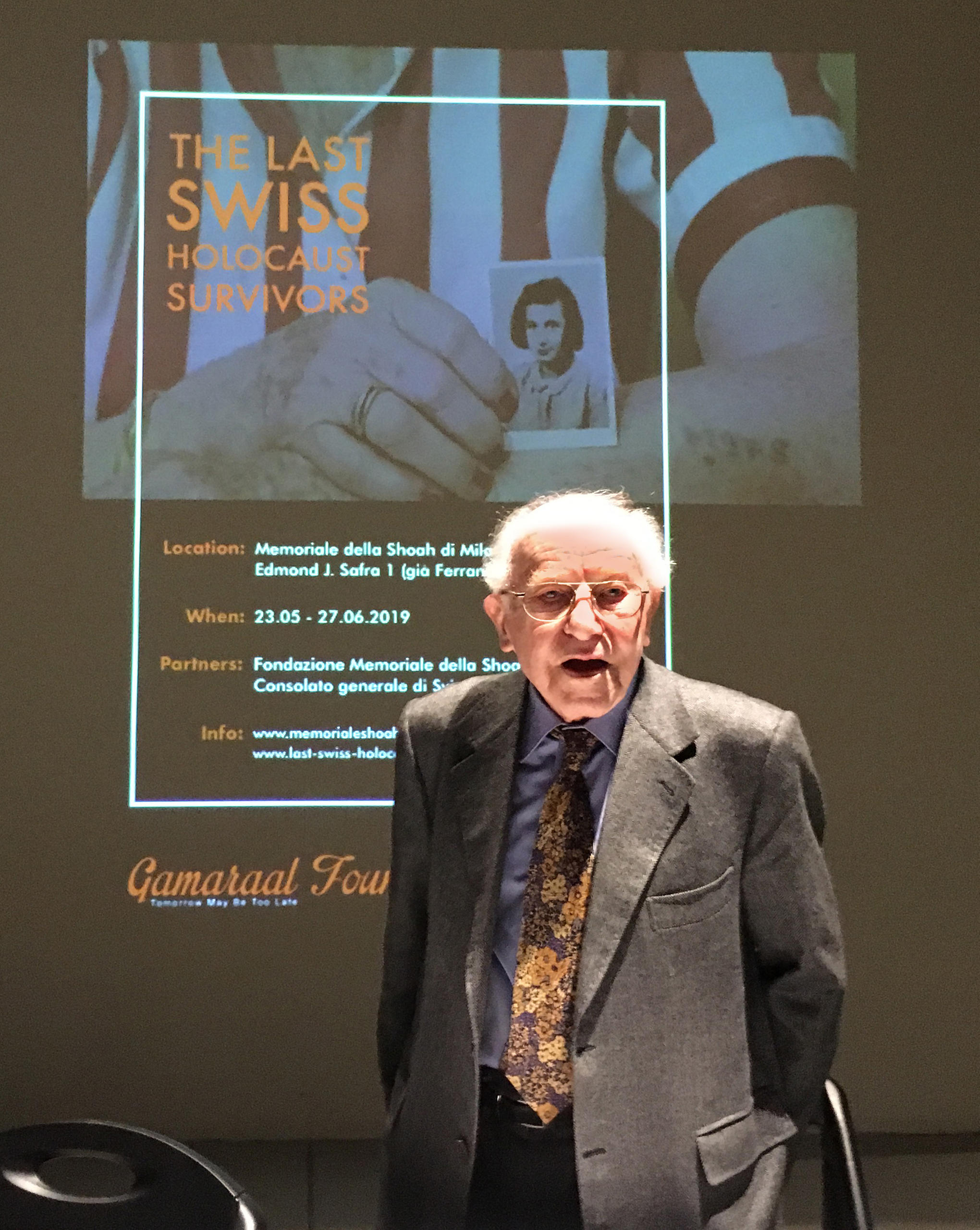

Fishel Rabinowicz, secondo di 10 fratelli, fu arrestato il 26 maggio 1941 durante una retata a Sosnowiec, sua città natale. Dopo aver trascorso quattro anni in nove tra campi di lavoro forzato e di concentramento, nel 1947 giunse in Svizzera. È uno dei pochi sopravvissuti alla Shoah che ancora vivono nella ConfederazioneCollegamento esterno.

Incontriamo Fishel Rabinowicz, nato nel 1924 in Polonia da una famiglia ebrea, nella sua casa del centro di Locarno dove vive insieme al figlio.

Tvsvizzera.it: Lei si ricorda il momento in cui è stato arrestato?

Fishel Rabinowicz: Sono stato preso durante una retata in strada nella mia città Sosnowiec: all’epoca una cittadina di meno di 130’000 mila abitanti di cui 27’000 ebrei non solo commercianti ma anche artigiani, piccoli industriali e operai impiegati nell’industria e minatori delle miniere di carbone e acciaio.

Le SS sono arrivate con le mitragliatrici, hanno chiuso la strada e mi hanno caricato insieme ad un fratello più giovane di me, su un autobus e portato in un campo di transizione. Lui per la commissione non era idoneo per essere portato in un campo di lavoro io invece sì e così fui mandato al primo dei numerosi campi di lavoro dove sono stato in tutto per quattro anni.

Come avevate vissuto fino a quel momento?

Eravamo una famiglia felice composta da 10 figli più i genitori. La guerra cominciò il primo di settembre del 1939 e, pochi giorni dopo, i tedeschi erano già alle porte. Il terrore cominciò subito con un pogrom: sul viale principale, dove c’erano tanti negozi di proprietà di ebrei, i tedeschi razziarono e saccheggiarono la merce, tagliarono le barbe in strada a coloro che l’avevano lunga, confiscarono gli esercizi commerciali. E poi, dal mese di novembre, cominciarono a chiudere le strade e confinare gli ebrei in una sorta di ghetto imponendoci di portare la stella di David al braccio.

Lo sterminio della famiglia Rabinowicz

Qual è l’ultima immagine che ricorda della sua città?

Mi trovavo in quell’area di transito dove fummo portati dopo essere stati arrestati e dove passai una notte prima di essere trasferito al campo di lavoro forzato. Ricordo il filo spinato ovunque e la visita di mia madre che, attraverso quel filo spinato, mi ha baciato. Da quel momento non l’ho più vista.

Da lì fu portato nel primo dei tanti campi di nazisti dove è stato costretto a lavorare

Avevo 16 anni e qualche mese. Sapevo che c’erano i campi di lavoro ma in qualche modo venivamo trattati bene. Certo dovevamo lavorare tanto essendo impiegati per costruire un’autostrada. Poi sono stato anche a Rogau e in altri campi di lavoro. Da Bunzlau sono arrivato in un campo di concentramento. Fino a quel momento avevo indossato i miei abiti civili anche se sempre con la stella di Davide sul petto, sulla schiena e nei pantaloni ed ero sempre stato chiamato con il mio nome e cognome. Ma da qui in poi non più: sono diventato un numero, il 19037, non ero più una persona: per presentarmi o rispondere all’appello delle SS dovevo dire che ero Diciannovemilazerotrentasette.

“All’appello delle SS dovevo dire che ero Diciannovemilazerotrentasette”.

Come si sopravvive ai campi di lavoro e di sterminio?

Quando si è giovani e quando si ha la voglia di vivere si riesce a tirare avanti. Io sono sempre stato convinto che prima o poi tutto ciò dovesse finire. Non poteva andare avanti così per sempre. Noi sopravvivevamo e vivevamo alla giornata. Se nei primi due anni ricevevamo abbastanza cibo, dopo no. Le persone più vecchie di me che magari erano già padri con famiglie e figli, perdevano questa voglia di vivere. E così si ammalavano. Nei campi soffrivamo di fame ma anche di freddo e di malattie. C’erano i pidocchi, il trattamento non era umano e venivamo costantemente umiliati. L’umiliazione di essere un numero e di non aver diritto di vivere.

La senatrice italiana Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, ha spesso dichiarato che non perdonerà mai i suoi aguzzini ma non li odia: è così anche per lei?

Io non posso odiare le generazioni di tedeschi che sono venute dopo e nemmeno dargli la colpa di tutto quello che è successo. I figli non devono pagare per gli orrori commessi dai padri. Non è nemmeno compito mio quello di perdonare le atrocità ma ricordare e mantenere la memoria quello si. Io non odio il popolo tedesco: le brutalità con cui hanno preso, umiliato, torturato e ucciso milioni di esseri umani non possono essere perdonati perché gran parte delle loro vittime erano bambini, donne e anziani.

Nel campo di concentramento di Buchenwald lei arriva il 4 aprile del 1945 una settimana prima che venisse liberato: che ricordo ha di quel momento?

Il campo viene liberato dalla terza armata americana l’11 aprile del 1945. Un’ora dopo ricevemmo finalmente da mangiare. Una gamella piena come non mai e così densa di ingredienti che il cucchiaio non cadeva ma rimaneva dritto se lo si immergeva nella ciotola. C’era di tutto dentro: patate, carne, lardo, verdure. Per quattro anni un cibo così non lo avevo mai nemmeno visto. In una giornata intera mangiavo forse due fette di pane e un bicchiere di una minestrina. Ormai ero uno scheletro e pesavo 28 chilogrammi.

Come arriva in Svizzera?

A Buchenwald mi sono sentito male e mi hanno portato nell’infermeria del campo dove sono stato medicato, pulito e disinfettato col DDT. Dopo tre giorni sono riuscito ad alzarmi strisciando e tenendomi alla parete. Mi hanno fatto lastre e raggi X e poi mi hanno portato in un sanatorio a Blankenheim dove prima c’erano gli Afrika Korps. Qui sono rimasto tutta l’estate riuscendo a riprendere peso fino a oltre 60 chili. In Germania alla fine ho fatto in tutto due anni di ospedali – l’ultimo dei quali in Baviera vicino a Monaco – fino al 1947. Poi sono stato scelto insieme ad un altro centinaio di persone, da una organizzazione americana ebraica perché pensavano che avessi una chance di sopravvivenza. E così arrivai in Svizzera a Davos dove rimasi due anni per proseguire le cure e venendo operato quattro volte.

“All’arrivo degli americani a Buchenwald pesavo 28 chilogrammi”.

Cosa ha rappresentato e rappresenta la Svizzera per lei?

Io devo molto alla Svizzera, ho avuto la possibilità di recuperare la mia salute, sono tornato ad essere una persona, ho potuto imparare un mestiere e trovare perfino una compagna di vita con la quale ho vissuto 63 anni insieme prima che cinque anni fa morisse. Ho vissuto una discreta vita, sono tornato ad essere un uomo.

C’è ancora l’odio nei giorni nostri?

Fino a quando la società vive decentemente, mangia e lavora tutto va bene. Quando cominciano le difficoltà o ci si trova in una crisi economica, si cerca il colpevole che è sempre l’altro. Fino al ’39 gli ebrei erano sempre stati considerati i colpevoli di tutto. Hitler con le sue idee nazionalsocialiste ha voluto sterminare non solo gli ebrei che vivevano in Germania, ma anche quelli che vivevano negli altri paesi d’Europa. I tedeschi hanno organizzato tutto lo sterminio uccidendo la gente industrialmente. Tutta l’Europa lo ha aiutato o ha fatto finta di non vedere. Nel 1943, quando gli ebrei italiani sono stati presi a Roma sotto gli occhi del Vaticano, nessuno è intervenuto. Il problema vero fu l’indifferenza.

Quello che è successo forse non tornerà in queste dimensioni. Noi ebrei ci siamo ridotti di un terzo. Per duemila anni l’odio verso gli ebrei è stato inculcato, soprattutto dal Medioevo in poi. Ci vorranno altri due o trecento anni perché tutto questo passi. Oggi i colpevoli sono anche altri. I musulmani per esempio.

Quanto è importante parlare del passato ai giovani?

Io dal 1995 mi reco nelle scuole per raccontare la mia storia, la storia dell’Olocausto. Vede, nelle scuole i giovani non imparano niente di questa tragedia, non imparano niente del Novecento. Mi permetterei di dire che nemmeno i docenti sono al corrente o non sanno del tutto.

I giovani sono interessati. Io dico sempre che siccome ricevo anni in più di vita (ora sono quasi 96) è giusto che debba restituire qualcosa. E per questo faccio testimonianze sperando che gli altri, in questo caso i giovani, apprendano qualcosa. L’ignoranza è una brutta cosa.

Lei ha dedicato gli ultimi 30 anni della sua vita alla pittura come forma di racconto di quanto aveva vissuto.

La pittura mi ha aiutato, è diventata come una terapia per me. Di tutta la famiglia eravamo rimasti solo in tre fratelli: uno in Australia, uno in Israele ed io. Un giorno durante un incontro tra noi, uno dei tre dice che ha cominciato a scrivere un libro con la storia della mia famiglia. Io non sono bravo a scrivere. Ma come potevo comunicare all’esterno tutto ciò che mi soffocava dentro? Ho pensato che anch’io dovevo fare qualcosa sfruttando le mie qualità e le mie esperienze di grafico:

Capii che il linguaggio a me congeniale era l’arte grafica e che dovevo trovare un modo per ricollegarmi con il mio passato e con il mio mondo col quale sono nato e cresciuto. Sono uscito dalla Shoah nudo e scalzo ma con un tesoro nella mia mente. Le 22 lettere dell’alfabeto con le quali si può scrivere molto e con esse raccontare la mia storia la mia identità e la mia cultura.

Il giorno dopo il pensionamento ho trovato un modo per raccontare anch’io attraverso i quadri: non solo figure geometriche ma una struttura speciale in cui è contenuta matematica, la filosofia, la storia. Ho fatto più di 50 opere, delle quali solo tre sull’Olocausto, e il resto sul giudaismo. Ho fatto varie esposizioni non solo in Svizzera o in Europa ma perfino in Australia in un museo ebraico.

Per ulteriori informazioni, contattate:

La Fondazione GamaraalCollegamento esterno

Sopravvissuti svizzeri all’OlocaustoCollegamento esterno

Le commemorazioni ad Auschwitz – Il servizio del TG:

La testimonianza di una scampata alla deportazione

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.