E’ anche nostra, la notte di Parigi

di Aldo Sofia

“Siamo tutti americani”, ebbe il coraggio di scrivere l’allora direttore di “Le Monde”, la sera dell’undici settembre 2001, davanti alle immagini, al terribile bilancio, alle paure innescate dal primo attacco subito dalla superpotenza statunitense sul proprio territorio nazionale. Quel titolo suscitò aspre polemiche. Oggi, forse senza sollevare diatribe, possiamo dire che “siamo tutti francesi”. Perché si tratta di Parigi, perché si tratta di Europa, perché ci sentiamo tutti più vulnerabili. Certo, ci sono già state Madrid e Londra. Certo, c’è stata la strage a Charlie Hebdo. Ma la notte del tredici novembre è stata ancora qualcos’altro. E’ stata uno scampolo di guerra feroce, inimmaginabile per le sue conseguenze, inattesa per la sua organizzazione, che ha paralizzato e svuotato la capitale francese sprofondandola nel buio e nell’orrore di oltre 130 morti. Incubo. Scoramento. Senso di impotenza.

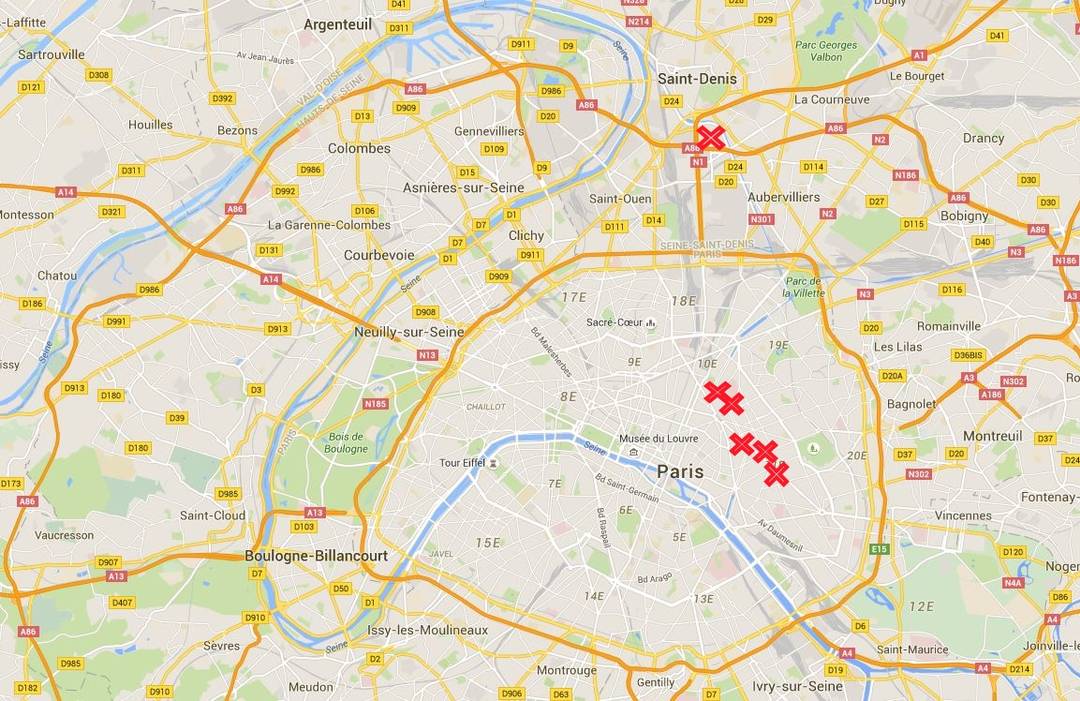

E’ facile uccidere, viviamo in società aperte, in metropoli aperte. E’ ancora più facile quando il bersaglio è scelto a prescindere dai simboli in qualche modo ideologici. Quattordici anni fa, al di là dell’Atlantico, si colpirono gli emblemi del potere economico-finanziario (le Torri Gemelle) e di quello politico (il Pentagono). Nel gennaio di quest’anno, nella stessa Ville Lumière, fu dato il sanguinoso assalto a una rivista satirica colpevole di aver insultato Maometto e a un negozio kasher colpevole solo di servire una clientela ebraica associata al problema dell’occupazione delle terre palestinesi. Ma l’altra notte a Parigi la follia omicida che si richiama a una interpretazione omicida dell’Islam ha scelto di colpire un altro simbolo. Il simbolo della nostra vita quotidiana: l’intima tranquillità di una brasserie, la festa collettiva di un concerto, lo stadio festoso che aveva regalato alla Francia un mondiale vinto da giocatori in gran parte figli dell’immigrazione. Eravamo dunque tutti noi il simbolo da colpire. La nostra quotidianità, la nostra normalità.

E di nuovo, anzi: ancor più di prima, l’interrogativo: con quale guerra rispondere alla loro guerra? Possiamo prevedere i toni incrociati dell’inevitabile polemica: questo è l’Islam con cui è inutile cercare il dialogo, questo è il frutto avvelenato di seconde generazioni di boeurs non integrati, questo è il risultato di un’Europa che ha aperto le sue porte ai migranti arabi, oppure della ritorsione ai bombardamenti francesi contro lo Stato islamico, o degli errori fatti dall’Occidente per un intero secolo di imposizioni e guerre e che ora ci presentano un conto di sangue.

Ci dilaniamo noi, in queste diatribe. Non certo i jihaddisti, che siano dell’Isis o di Al Qaeda, che siano “foreign fighters di ritorno” oppure seguaci locali e ben organizzati del califfato. Loro un’idea precisa ce l’hanno: quella di obbligarci a usare le armi, a rispondere con la guerra alla guerra, di trascinarci nella loro logica dello scontro violento. Sarebbe la loro vittoria definitiva. E ci provano sapendo di poterla spuntare. Cosa vedono, infatti? Una cosiddetta comunità internazionale, occidentale e russa, che si combatte politicamente e si divide per decidere come affrontare il terrorismo. Vedono interessi strategici ed economici inconfessabili di chi pretende di portare la salvezza nelle terre infuocate dell’islam. Vedono un ventre molle. Vedono, ancora, tutto quello che obiettivamente li aiuta e li incoraggia a esportare la loro guerra. Alzando sempre più il tiro. E il bilancio delle stragi.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.